弁護士コラム

第168回

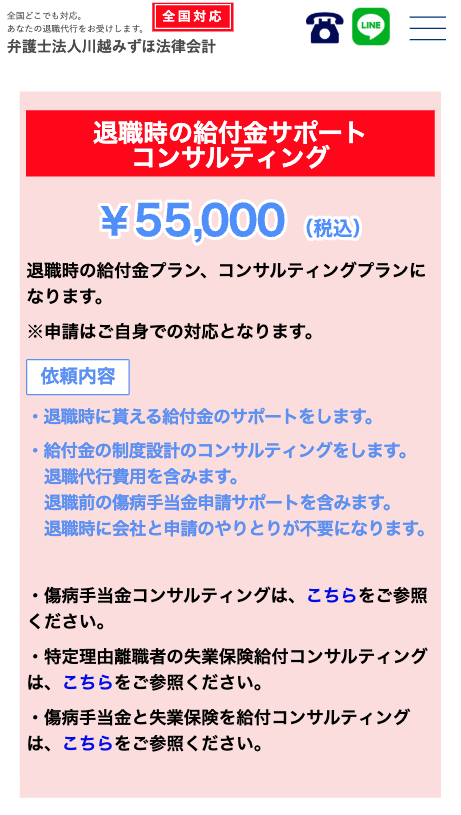

『公務員の退職給付金サポートと弁護士の退職代行【相談窓口】』について

公開日:2025年9月25日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第168回は『公務員の退職給付金サポートと弁護士の退職代行【相談窓口】』についてコラムにします。

民間にお勤めの方の退職給付金サポートについて多数ご相談を頂いています。

民間にお勤めの方の退職給付金サポートについては、第160回『就職困難者と退職代行サービス【民間企業にお勤め方と公務員の方の違い】』について、をご参照ください。

今回のコラムは公務員の方のための退職給付金サポートについて解説します。今回のコラムも弁護士の清水隆久が解説します。

公務員の退職給付金サポートに関するお問い合わせについては、弁護士の退職代行のページからお申し込みください。

目次

公務員の退職給付金サポートの内容としては多岐にわたりますが、ご相談が多い項目から解説します。

1.①病気休暇、または、休職期間を経て、退職→退職後の傷病手当金申請を利用するパターンについて

まず病気休暇中や休職期間中に傷病手当金申請をするケースはとても少ないです。理由としては、一定程度の給与保障をされるため、あえて傷病手当金申請をする必要がないためです。ご存知の通り、病気休暇取得中は、給与が100%保障されます。

また、休職期間限定は、給与が80%保障がされます。病気休暇、休職期間中は、休んだ場合で、退職後については、傷病手当金申請ができるケースがあります。病気休暇中、休職期間中に、傷病手当金申請が不支給になったとしても、あえて在籍期間中に対して傷病手当金申請を行います。

※傷病手当金申請は、共済の窓口に行う必要があります。

申請期間については、8月31日が退職日であった場合に、極端なことを言えば8月28日から8月31日の期間について傷病手当金申請をおこないます。8月28日から8月31日の期間の4日間については、給与保障がされているため、傷病手当金申請が不支給になります。繰り返しますが、不支給で構いません。また、8月28日から8月31日は、時効として2年ありますので遡って申請できます。

実務上も、傷病手当金申請の医師の意見書欄については、8月31日以降に記載して貰えますので、理論的に考えても、退職日以降な遡って申請します。遡って申請するというのが一つ目の重要なポイントになります。

※退職日以降については、申請期間は、1ヶ月単位でも、2ヶ月単位でも構いません。9月1日から9月30日を2回目の申請期間としても良いですし、9月1日から10月31日までを申請期間としても問題はありません。(申請期間については、遡って申請することになります)

2.②年次休暇中に退職→退職後に傷病手当金申請をするパターンについて

年次休暇取得した期間が8月1日から8月31日までを年次休暇を取得した場合でも①と同じように極端なことを言えば、8月28日から8月31日までを傷病手当金申請をします。

もちろん②のケースでも退職後に8月28日から8月31日まで期間について傷病手当金申請を行います。その申請期間については不支給になりますが、退職後の傷病手当金申請を行うためにあえて申請を行います。

年次休暇取得にあたっては、給与は100%保障されるので、8月28日から8月31日は不支給になります。繰り返しますが、8月28日から8月31日の期間については、不支給であっても退職後に遡って申請する必要があります。

※重要なポイントなので、繰り返ししますが、退職日以降については、申請期間は、1ヶ月単位でも、2ヶ月単位でも構いません。

9月1日から9月30日を2回目の申請期間としても良いですし、9月1日から10月31日までを申請期間としても問題はありません。

3.③傷病手当金申請に伴う支給額について

傷病手当金申請の受給額は、以下の計算方法になります。

傷病手当金の受給額は、標準報酬日額の2/3×暦日が支給されます。標準報酬の日額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均額×1/22です。(12か月に満たない場合、支給を始める日の属する月以前の平均額×1/22または支給を始める日の属する年度の前年度9月30日の全組合員平均標準報酬×1/22のいずれか少額)

4.④就職困難者、特定理由離職者の認定を利用するパターンについて

就職困難者、特定理由離職者については、ハローワークで認定を受けます。ハローワークで認定を受けて失業保険上の給付を増やす方法が考えられます。ハローワークの失業保険上の給付を受けるためには、『退職票』を職場から貰う必要があります。

※退職票の取得方法については、コラム第161回『自衛官のための退職給付金サポートと退職代行』について、をご参照ください。自衛官の方を中心に解説していますが、公務員の方であれば差はありません。

※特定理由離職者についても、コラム第161回『自衛官のための退職給付金サポートと退職代行』について、をご参照ください。

※就職困難者については複雑なため、コラム第154回『退職給付金(就職困難者のパターン)と弁護士の退職代行で最大200万円?を受給する方法』について、をご参照下さい。公務員の退職代行についてもそのまま当てはまります。

5.まとめ

最近では、公務員の方については、精神的なストレスなどで、心療内科、または、精神科を受診されるケースも増えています。その際、退職後についても要件を満たせば、傷病手当金を受け取ることもできますし、退職票に基づき失業保険給付相当の給付金を受け取ることができます。

退職代行時には、要件を私の方で確認しながら行うこともあります。退職給付サポートコンサルティングについては公務員の方でも申し込みが可能なケースもあります。私までお問い合わせ頂けると幸いでございます。

・参考条文

(地方公務員についても以下のような同様な規定は、各条例にあります)

失業者の退職手当支給規則

(基本手当の日額)

第1条

国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。

失業者の退職手当支給規則

(退職票の交付)

第3条

所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、退職した者が法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第一による国家公務員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。

今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。

TOPへ戻る